臺胞青年在甘肅絲路文化中“觸摸”兩岸同心脈動

中新網蘭州7月12日電 (戴文昌)首次踏上甘肅的臺胞青年謝承佑,在全國臺聯第二十二屆臺胞青年千人夏令營甘肅分營活動中感慨道,“這里每一粒黃沙都藏著故事,每個洞窟壁畫都在訴說文明的對話。”從臺灣到敦煌莫高窟,這場跨越海峽的旅程,讓他在觸摸歷史脈絡中,深切感受兩岸文化同根同源。

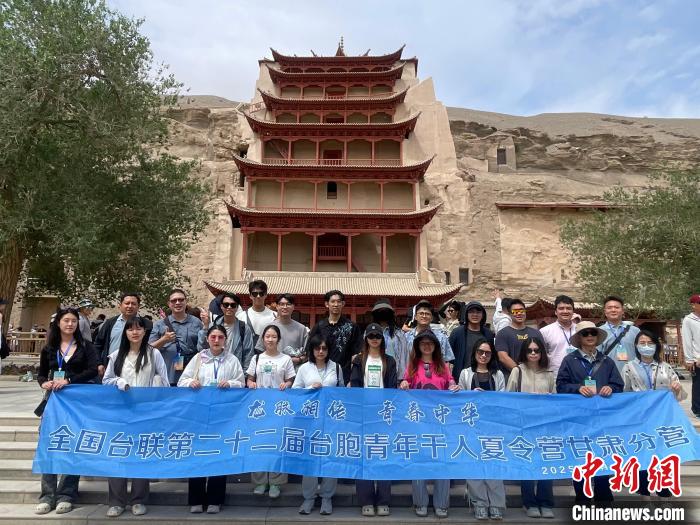

7月9日,全國臺聯第二十二屆臺胞青年千人夏令營甘肅分營營員在敦煌莫高窟合影。 申志波 攝

甘肅是古絲綢之路上的黃金通道,從東到西串聯起黃土高原、河西走廊、大漠戈壁等多樣地貌,既是中原王朝通往西域咽喉要道,也是東西方文明交匯關鍵節點。黃河文化、農耕文化、絲路文化、始祖文化、中醫藥文化、紅色文化在隴原大地交相輝映。

“作為初次到訪甘肅的臺胞青年,這里得天獨厚的自然景觀讓我印象深刻。”謝承佑說,此前對西北的想象多來自書本,實地所見的現代化城市、完善的基礎設施,與黃土高原的雄渾、“抹茶山丘”的靈秀相映,勾勒出一幅立體的甘肅畫卷。

在甘肅省博物館展廳,銅奔馬的靈動,彩陶的厚重讓他駐足良久;甘肅簡牘博物館里,古人墨跡中流淌的生活智慧,讓他聯想到臺灣歷史文獻里的相似記載。聽到其他游客感嘆“預約不到門票”,他更珍惜這份跨越海峽的文化邀約。

圖為敦煌文創店里的產品吸引臺胞青年。 申志波 攝

“甘肅釀皮的筋道像極了臺灣板條,只是多了些西北的潑辣;蘭州牛肉面的湯頭醇厚,和臺灣牛肉面的醬香是兩種風味的精彩。”謝承佑發現,飲食文化共通性成為兩岸青年最自然的交流紐帶。他與同行的營員們圍繞“哪種面食更入味”展開熱烈討論,在味蕾碰撞中拉近了距離。

在火車臥鋪車廂里,一場即興的“兩岸流行文化PK”讓陌生感瞬間消散。“我們聊《甄嬛傳》的細節,也分享臺灣綜藝節目,發現彼此的笑點如此相似。”他說,飲食與流行文化如同兩岸青年交流“通用語”,在相似與差異中孕育著無限共鳴的可能。

“當敦煌莫高窟飛天壁畫映入眼簾,教科書上的文字突然有了溫度。”謝承佑用“心靈洗禮”形容敦煌之行。在他眼中,洞窟里交融的印度佛教藝術與中原繪畫技法,正是古代文明對話的生動見證,“這讓我想起兩岸文化互動,我們同根同源,卻又在各自發展中形成獨特風貌,正如絲路文明在互鑒中綻放光彩。”

圖為臺胞青年在鳴沙山月牙泉景區體驗騎駱駝。 申志波 攝

鳴沙山月牙泉的“沙水共生”奇景,更讓他體悟到平衡的智慧。“就像甘肅文創產品既傳統又新潮,馬踏飛燕做成卡通掛件依然不失神韻。”他特別關注甘肅文旅融合實踐,認為這種“讓文物活起來”的創新,為臺灣文化遺產活化提供了借鑒。

談及此行最大收獲,謝承佑指向同行的兩岸伙伴,騎駱駝時大家手拉手防止摔倒,看鳴沙山萬人星空演唱時一起為精彩唱段鼓掌,“這些瞬間讓我明白,兩岸青年交往無需刻意設計話題,只要敞開心扉,就能在共同體驗中收獲真摯情誼。”

正如他在11日的研學日記中所寫:“敦煌告訴我們,文明因交流而璀璨;兩岸青年的相遇則證明,同胞因相知而同心。”這場甘肅之行,不僅讓臺胞青年觸摸到絲路文明脈動,更在歷史與現實交匯中,播下了兩岸青年攜手前行的種子。(完)