臺灣老兵回山東故里 受托帶57壇骨灰

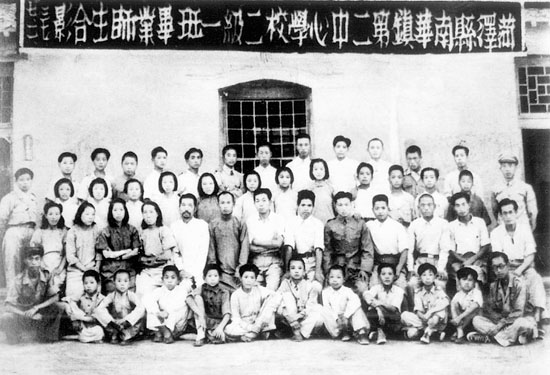

1948年菏澤縣南華第二小學二級一班合影。

南華第二小學流星排球隊合影,前排右一為高秉涵。

這就是戰爭在我身上留下的痕跡,一輩子也去不掉

高秉涵總是不能忘記那個清晨,他離開了母親,離開了自己的村莊。

那是1948年,山東菏澤正處于國共兩黨的“拉鋸區”。當地的一些老人回憶,那時候“不是共產黨回來了,殺了國民黨,就是國民黨回來了,殺了共產黨”。在這塊被反復爭奪的土地上,高秉涵的父親高金錫被槍斃。母親宋書玉告訴兒子,“你的父親是國民黨。”

當國民政府所屬軍隊及地方各級政府開始陸續向長江以南撤退時,宋書玉為了不讓曾經參加過“三青團”的兒子也死于非命,決定將他送到國民政府在南京設立的“流亡學校”。

這是一個太過艱難的決定。在高秉涵的印象里,這個一輩子都在小學教書的女人,幾乎沒有經歷過團圓。先是兩個女兒在抗戰初期外出求學后沒了音信,然后就死掉了丈夫。當地一個“圓月祭灶,家人齊到”的習俗,竟然從來也沒有完成過。

但她還是決定讓自己的兒子離開。因為擔心當時只有13歲的兒子分不清方向,這個母親反復叮囑:“軍帽上有個太陽的是國軍,有個星星的是八路,跟著軍帽上有太陽的走,國軍不回來,你就別回來。”

時隔62年,高秉涵仍然能清晰地記得母親講這句話時的模樣。他還記得自己離開家時,外婆從樹上摘下一顆咧嘴的石榴塞進他的手里。他坐上馬車,使勁地啃了一口,可是再回頭望時,馬車轉了一個彎,母親的身影消失了,只有飛揚的塵土。

那是有關母親的最后記憶。

在“流亡學校”度過短暫的時光后,他開始逃難,如同一條小尾巴似地緊緊跟著國民黨部隊。鞋底磨破了,找塊破布將鞋幫綁一綁繼續走,腳底板上先長了水泡,又長了血泡,最后全部磨破,硌腳的沙石路上,全是血淋淋的腳印,仍然要拼命地追趕部隊。有時,他甚至在夜里撐著眼睛,不敢睡覺,生怕自己一旦睡著,就會錯過不遠處隊伍的開拔時間。

大部分時候,他都在挨餓。偶爾軍隊停下來吃飯,也給他一份。更多的時候,他只有去撿上一撥慌張逃走的人們的剩飯。一群山貓大小的老鼠和他搶食,他便一只手揮舞著木棒讓它們不敢近身,另一只手抓起剩飯狼吞虎咽。

他常常不知道自己走到了哪里,直到在一間廢棄書局散落一地的圖書中,撿出了一本《中國分省地圖》。從此之后,每走到一個地方,他就在地圖上畫一個圈,而這些圓圈連在一起,就是一幅逃難的路線圖。

現在再提起那條充滿苦難的路,他整個人都沉浸在回憶之中,并重重地嘆一口氣,“逃難的故事,三天三夜也說不完啊!”

一天傍晚,連續走了兩天的高秉涵終于跟上了正在安營開飯的國軍,炊事員大聲喊:“一人一茶缸粥,別擠,都有飯。”但他身上只背著一副癟癟的包袱,沒有茶缸,也沒有碗。他連忙跑到附近的野地摘了張芭蕉葉,打算用做盛粥的器皿。

可還沒等他擠到粥鍋旁邊,前方有人大喊:“別吃了,共軍追上來了!”那些士兵舉起還沒喝到嘴里的稀粥,又拼命地向前奔。高秉涵被擠在一群士兵之中,突然間他身后的士兵摔倒了,滿茶缸滾燙的稀粥都潑在了他的腿上。

沒有人理會這個在人群中疼得掉眼淚的小孩,就連他自己也顧不上“這點小傷”,只有逃,拼命地逃。

他用“腫得像冬瓜一樣的兩條腿”堅持行走了5天,直到感覺到自己的小腿一陣陣癢。坐在河岸上,撩起褲腳,那些燙傷的地方竟然生滿了蠕動的蛆蟲。這時,突然有人拍了他一下,“小孩,你怎么了?”直到今天,他還記得那是一個“包上畫著紅十字”的人,長期逃亡的經驗告訴他,“這是一個共產黨”。

“我那時很害怕。”老人回憶當時的情景,他甚至想立刻逃跑,但那人卻打開了自己并不充實的急救包,先是幫他把表面上的蛆蟲清理干凈,再敷了點藥,用紗布將腿緊緊地包扎。

直到那人離開,高秉涵都不敢出聲,“我當時心想,難道共軍里也有好人?”

只不過,這次治療不算成功,沒過幾天,他的雙腿就不停地流膿,紗布和新長出來的肉生在了一起,白色的紗布變成了散發著臭味的黃色的硬梆梆一團。這些傷口最終愈合,整整用了3年。

在老人反復地講述這些故事時,他總會卷起自己的褲腳,他的小腿上至今仍遍布著大塊的黑色疤痕。因為這些疤痕,他一生都不敢穿短褲,也不敢進泳池。“這就是內戰在我身上留下的痕跡,一輩子也去不掉。”

最終,這個少年用了6個月,穿越6個省份,足足走了2000多里地,擠上了由廈門開往金門的最后一班船。

過了大海,再想回家可就不容易了

對于那些從各個不同港口逃到臺灣的人來說,回家曾是他們最迫切的夢想。然而他們中的大部分人都沒有等到踏上故土與親人團聚的時刻。其中有一個,甚至直接被高秉涵宣判死刑。

1963年,高秉涵從臺灣國防管理學院法律系畢業,被派往金門任審判員工作。“金門逃兵”成為他審理的第一個案子。

那個士兵的家就在對岸廈門,他本是漁民,與偏癱的母親相依為命,一次在給母親抓藥的路上被強拉入伍,跟來臺灣。有時天氣晴朗,隔著這樣一條并不寬的海峽,他甚至一眼就能看到家鄉。但看得到,卻回不去。

士兵決定利用自己的漁夫本領偷渡回家。他偷偷地搞到一個汽車輪胎,趁人不注意時坐輪胎下海,游了整整一夜。天快亮時,他到岸了。海水沖澀了他的眼睛,還來不及看清就舉起手大喊:“我是從小金門逃過來的,沒帶武器!”

沒想到,海水的流向就和歷史一樣,顛簸反復,終點總是難以預見。他游了一整夜,最終卻游回了金門海岸。僅僅一個星期后,這個因“回家”而獲罪的士兵就被處以極刑。

那種即使拼掉性命也想要回家的心情,高秉涵很明白。為此,他常常回想,在那條與死尸為鄰、和山貓大小的老鼠搶食的逃難路上,他曾經也有許多次機會,可以往相反的方向走。

那時,他是多么地想念媽媽,想家里的小狗“花臉兒”,想常常一起玩耍的小學同學“糞叉子”,想菏澤的燒餅,想極了。

有一次,他眼看就要放棄了。在福建龍巖,他隨國軍部隊一起住在白土鎮,那時,他已經由一個小難民被收為學兵。收留高秉涵的主人家是一個平常不太講話的福建女人,過了數日,她突然問這個流浪的孩子:“我是個寡婦,沒有小孩,你就做我的兒子吧。”

那時,高秉涵已經聽說隊伍將要去臺灣,盡管當時沒有人能預言未來,但就連這個孩子也模糊地感覺到,“過了大海,再想回家可就不容易了”。

在部隊離開白土鎮的夜晚,這個想當母親的女人將他藏了起來。但沒過幾天,部隊發現這個一路像影子一樣跟著的小孩失蹤了,斷定是被寡婦“綁走了”,于是派來4名士兵,將他押回。

一個小小的轉折,卻足以改變他的人生。

最終他過了大海,去了臺灣,在那里度過大半個人生,求學成家,先后成為法官和律師,并且最終也沒能再見自己的母親一面。

他曾經想過各種辦法聯系母親。1979年,大陸與臺灣之間尚不能直接通信,他委托美國的同學幫忙寄出第一封家書。他不知道自己的村子是否仍在,也不知道該如何填寫地址,便只好寫下“山東菏澤市西北35里地處高莊”,收信人則是母親“宋書玉”。

在那封并不長的信中,他這樣寫道:“我之所以要艱苦奮斗地活下去,就是為了有朝一日能夠再見到我娘一面,絕不會像大姐秉潔、三姐秉浩一樣,在抗日戰爭爆發時,就生死不明……娘,我會活著回來。”

他不知道,在海峽這頭,杳無音信的兩個姐姐實際上是從國民黨家庭出走后投奔延安,成了共產黨的干部,直到他踏上逃難路的那年才第一次回家。

年邁的母親找回了女兒們,卻失去了兒子的音訊,等待耗盡了她全部的生命。就在這封信輾轉寄達的一年前,宋書玉逝世于吉林遼源,她的晚年和小兒子住在一起。兩個女兒,分別安家在廣州和沈陽。

說起這些,60多歲的弟弟高秉濤哭得像個孩子,“就差13個月,我母親就能知道她的大兒子去了臺灣,沒有死。”

弟弟告訴高秉涵,對一輩子盼著兒子回家的老母親來說,兒子是年夜飯時桌上的一副碗筷,她總要為他夾一塊肉、夾一口菜;兒子還是一件小時穿過的棉褂,一直被媽媽藏在枕頭下面,從菏澤一路向北帶到遼源,直到人生的最后一分鐘。

這不是講的故事,是生命寫成的故事

曾有一段時間,高秉涵絕望地認為,“就算兩岸開放,對我來說也沒有意義,我和媽媽一個地上、一個地下,永遠也見不到了”。

但在他心中還有與母親同等重要的念想。有時,他不知道該如何向兒女解釋,菏澤,這個被切斷和隔絕了幾十年的地方,這個被叫做“故鄉”的地方,對自己和同鄉們來說究竟意味著什么。他反復地講述著一些故事,關于童年和鄉土。偶爾,年輕的孩子們會不耐煩地打斷他,“爸爸,不用再講了,那些故事我們簡直都背得下來。”

他也不知道,自己還有多少年時間可以回到家為父母掃墓,看看田里生長的豆子和玉米。那些一路經歷著無數生死訣別到達臺灣的人,正在老去、死亡。往年,他組織的回鄉團里總有幾十個團友,而今年,卻只剩3人。

“也許我們一走,這種感情就會斷掉。”高秉涵有些悲觀地說。他為孫女起名“佑菏”。“菏”,那是一個在兒媳看來“太不好念”、辦理戶籍的小姐甚至從來沒見過的字。但老人堅持,這就是孫女不可替代的名字。

“保佑菏澤,保佑菏澤。”他喃喃地念道。

他已為自己安排好,“如果我死了,骨灰一半留在臺灣陪太太,另一半,一定要回到菏澤。”想著想著,老人不由得微笑了一下,“等我回去的時候,一定有整排老鄉在下面列隊歡迎我呢。”